朝日新聞夕刊の新連載小説

『獅子頭(シーズトオ)』

昨日、始まりました。

二頭の獅子が躍っているところに

二順という男性がいます。

彼は妻と子の二人の手を握りながら

口笛を吹いています。

【2】の伏せんのオンパレードは

陰陽五行説らしい格調の高さ

興味深い展開が

期待できる書き出しです。

陰陽五行なんて

なんのことだ?と

思われるでしょうが…

すると…

獅子が迫ってきて

なんと二順は噛み付いた?!

トラウマとの闘いに

勇敢に立ち向かうつもりだな…

そんな気がしました。

心理療法における

野生の思考をちょっと披露してみました。

月別アーカイブ: 2010年2月

PTSDのつらさを『崖の上のポニョ』から考えてみる

如人千尺懸崖上樹

↑ ↑

ポニョ 崖の上の

サハラ砂漠は

砂の砂漠ばかりでなく

礫砂漠もあって

そこには【峡谷】があります。

その峡谷が大体300メートルあり

出来上がるのに

4億年かかっているそうです。

どうやってできたか?

それは水の浸食によってできたのですね。

今は砂漠でも

長い歴史のなかでは

豊かな水のある土地だったりしたのです。

アルジェリアに

タッシリ・ナジェールという

礫砂漠がありますが、

タッシリ・ナジェールとは

川のある大地という意味です。

壁画を見ると

そこがかつてみどり豊かな土地であったことが

わかります。

『崖の上のポニョ』では

街が水没し

ポニョと宗介は舟に乗って

避難地へ向かうのですが、

宗介が

古代魚を見つけ

デボン紀の海の生き物だと言っています。

PTSDに罹患して

つらいのは

意識的には

300メートルの崖の上に生えている

木にかろうじてかじりついているという

恐怖で一杯一杯なのに

無意識的には

(監督は海=無意識と書いておられますから)

4億年も前の地球の魂の歴史を見据えたうえで

自分の立ち位置を決めるという

気が遠くなるような

作業を科せられているから

だと思います。

ある哲学者が

自分は哲学をするように

罰せられていると言ったようですが、

そもそも哲学なんていうものは

したくてするのではなくて

生きるために

しかたなくさせられているものではないかと

思います。

だから

ポニョに宗介がいたように

PTSDに罹患した人には

伴走者が必要なのです。

上から目線で教育するのではなくて

一緒に共振れしながら

傾聴してくれる人が必要なのです。

続きを読む

PTSDの治癒モデル ~映画『リング』と能の接点

昨日の朝日新聞夕刊の記事に

広島で被爆し、12歳で亡くなった

佐々木禎子さんのご親族の方への

インタビューがありました。

禎子さんは【原爆の子の像】のモデルであり

白血病の病魔からの回復を願って折鶴を折り続けた

エピソードが小説や映画になっています。

しかし禎子さんの父親は

「原爆で亡くなったのは禎子だけじゃない。

それを忘れるな」とご家族に語っていたそうです。

私は

PTSDの普遍性について

いろいろ思いました。

まずは…

理不尽な不治の病に蝕まれたとき

人には祈りの気持ちが生まれ

それを表現しようとするんだなあ

ということです。

言葉でも音楽でも絵画でも手芸でも

いろいろありますが、

PTSD罹患者はみな

何か発信しているように

私には思えます。

そして

禎子さんの名前から

DVシェルターでお会いした

ある女性のことを思い出しました。

箱庭の砂の上に

いろんなものを置きながら

いろいろなことを語ってくれました。

出来上がった作品について

「生まれてきて

学校に行くようになって

恋をして、結婚して、

いろいろあってここにいるけど

また結婚したいな…。

でもこの井戸からサダコがでてくるかも…」

映画の『リング』のサダコのことを

イメージしているのだと思いますが、

『リング』のキャッチコピーは

「そのビデオを見ると、一週間後に死ぬ」

「サダコの遺体を井戸から引き上げて供養すれば呪いは解ける」

でした。

『ごく普通の日常の中で

PTSDに罹患し

精神的な死を体験しましたが

無意識にある普遍に触れたら

死から再生できる気がします。

でもちょっと怖いなあ。

一緒に見ていただけますか?』

というその人の無意識からの

メッセージだったような気がします。

これは【お能】なんかにもある

日本文化に普遍的なストーリーです。

お能では旅の僧が

話を聞いて成仏させるのが

お決まりのパターンですね。

C.G,ユングの【崖の上】イメージ

ある日のユングの夢です。

「私は汚い、すすけた町にいた。

冬の夜で、暗く、雨が降っていた。

私はリバプールにいた。

私は何人かのスイス人

―まず6人くらい―と

暗い通りを歩いていた。

私たちは港からやって来つつあり、

本当の町は崖の上にあるのだと感じていた。

私たちはそこを上っていった。

それは私にバーゼルの町を思い起こさせた。

バーゼルでは市場が下の方にあり、

トーテンゲッシュ(死の道)を通って上り、

それは上方の広場、そして、

ペーテル広場やペーテル教会へと通じている。

…」

信じようが信じまいが

望もうが望むまいが

人間は誰でも

どこに住んでいようが

それとは別に

どこか(無意識的には?)

【崖の上】にいることへの気づきでしょう。

気づかなければ平凡な人生になりますが、

気づかされてしまえばある種地獄です。

教会に象徴されるような宗教や哲学に興味をもったり

その結果広い世界に抜け出るには

死の道ともいうべき地獄を通過しなければならないんですね。

それは普通の人が暮らす日常でもあるのですが。

牧師の息子ユングが

禅の【百尺竿頭】に気づいたのは

このころ出会った中国の影響でしょう。

ただ

ユングが百尺竿頭を越えたかどうか…

これはまた別の問題ですから

じっくり考察してゆきましょう。

『崖の上のポニョ』の海②

宮崎駿監督は

この作品では

海=無意識

と言明しています。

その海の中では

ポニョと妹たちが遊んでいます。

一即多の象徴表現ですね。

一即多 多即一は

華厳経の根本思想の1つです。

要するに

背景にキリスト教がある

『人魚姫』ではなく

華厳思想を背景とした

『崖の上のポニョ』が

描かれているのです。

日本人のこころによりそうには

西洋の心理学そのものではダメで

東洋的に翻訳する作業が必要です。

しかしそれができていないのです。

おまけに【象徴】が使えないと

おっしゃる方が多いのは嘆かわしいことです。

西洋の【象徴】を当てはめようとするから

だとなぜ気がつかないのでしょう。

それで【知的障害】や【人格障害】【適応障害】として

教育するのです。

【傾聴】が心理療法の定石で

薬が使えないわれわれには

【傾聴】しかないのに…です。

続きを読む

『崖の上のポニョ』の海①

『崖の上のポニョ』の

映画のパンフレットの

【監督企画意図】の頁で

宮崎駿監督は

「…生き物のような海。

魔法が平然と姿を現す世界。

誰もが意識下深くに持つ

内なる海と、波立つ海洋が通じ合う。

…」

と書いておられます。

この絵は

ポニョの父母です。

まず目につくのは

その対比です。

母は海そのもののような

大きな存在で

父はそこに浮かぶ

ちっぽけな人工の舟の上にいる

心もとない存在です。

自分では

目一杯カッコつけてるつもりですが…。

これは父と母というよりは

意識と無意識と考えたらいいでしょう。

(たしかにDV問題では

これは男女の力関係そのものです。

男性は実は女性が怖いのです)

【我考う。ゆえに我あり】とか言いますが、

考う(意識できる)ことはちっぽけな一部分です。

意識を包む無意識の海を

敵に回したら

大変なことになります。

でも逆に

うまく使えば【魔法】が使えると

書いてあるんですね。

そしてそれは特殊な人の話ではなくて

【誰もが持つ意識下の海】についてなんですね。

PTSDに罹患すると

海が大嵐になります。

しかし

【魔法】があるから

あきらめちゃダメだという

メッセージが

この作品にはこめられています。

続きを読む

C.G,ユングの自己治癒モデル

ユングという心理学者は

こんなことを書き残しています。

「私の著作は常に

一種の運命的な出来事

であった。

書きすすんでいる間に、

何か予測し難いことがあり、

私は何らかの前もって定められたコースを、

自分自身に指示することができない。

かくて、

この『自伝』も、

今や最初私が思っていたのとは

大分異なった方向をたどりつつある。

私の幼児期の記憶を書きとめることは、

私にとって必要なこととなった。

私がその仕事を一日でも休むと、

不愉快な身体症状が直ちに生じる。

私が仕事につくや否や、

症状は消え去り、

私の頭の中は完全にすっきりとするのである」

PTSDに罹患したときは

自分でも自分の舵取りができません。

ましてや専門家といえども

自分に指示をすることなど不可能でしょう。

思いつくことにただただついてゆくのです。

ユングも最初は相当抵抗しています。

しかし、最後にはあきらめて師事しました。

師事なんて面白いことを言いますね。

カウンセラーに師事するのではないですよ。

(念のため…)

ユングの場合は幼児期の記憶や絵画表現などでした。

ポジティブな【解離】にシフトすると

【自己治癒力】が作動し始めます。

それを続けてよいのかどうか

それはブルーの字で書かれた部分が

目安になります。

何らかの創作活動をしている人は幸いです。

克服の途上にあると思います。

解離現象としての【車輪の下数珠つなぎ】

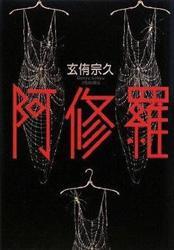

『阿修羅』で

解離の文学性を表現した

玄侑宗久さんは

「わたし」の都合で

無意識的にまとめられてしまう人格と

そこからはみだし

解離していく「わたし」たち

の物語について

何年かかっても

書きたいと思った

とのことです。

ポニョ & 妹たち

一 即 多

華厳の根本思想の1つです。

【一即多】【多即一】

妹たちの精神レベルだと

フジモトの都合でまとめても

家庭は明るく円満ですが、

ポニョのように目覚めますと

フジモトの都合で

閉じ込めようとしても

はみ出していきます。

一度はみ出し始めたものは

誰にも

抑えつけることはできません。

「あなたはうつ病だ」という【偽診】

【偽診】にもとづく医師によるOD

傾聴せず【否認】し【教育】する心理療法

【常識】という名の

(本当はとんでもない非常識!)

物凄く強力な圧力で1つにまとめようとしていますが

【車輪の下】数珠つなぎという【解離】が

すでに発生し

誰にも止めることができません。

かつて金太郎飴のように【臨床心理士派遣】だったように

【研究者派遣】はなぜおこらないか?!

…できないのがわかっているから…ですね

続きを読む

玄侑宗久『阿修羅』【解離】の文学性

旅先のハワイで

妻の人格に異変が起こり

夫の苦悩が始まる。

解離性同一性障害(DID)と

診断され

主治医は妻の過去を遡及し始める。

玄侑宗久さんは

実際にPTSDの患者さんに会って

あまりに文学的な病いであることに

驚嘆されたそうです。

無意識に

「わたし」の都合でまとめられる人格と

そこからはみだし解離していく「わたし」たち

の物語を

何年かかっても書きたいと思ったとのことです。

玄侑さんは言います。

「現代は解離の時代である」

続きを読む

寺島しのぶさん海外で最優秀女優賞受賞の快挙

第60回ベルリン国際映画祭の授賞式が

21日(現地時間20日夜)に開かれ、

若松孝二監督の映画「キャタピラー」

(今夏公開予定)に主演した

寺島しのぶ(37)さんが、

最優秀女優賞を受賞されたようです。

日本人では35年ぶりで

3人目の快挙だそうです。

舞台公演のため帰国していた寺島さんは

大阪市内で会見し

「マネジャーと抱き合って

覚えてないくらい興奮した。

舞台があるのに

一睡もしていません」

と喜びを爆発させました。

正統派のお家から出た

ポニョみたいな方かと思っていましたが

気のせいか

なんだかお母さまの富司純子さんに似てきましたね。

最近

【PTSD】の【解離】という病的な現象ばかり

目についてしかたがなかったのですが、

ポジティブな【健忘】っていいですよね。

うれしい【ショック】から起こったものだから

【解離】は【解離】なのかな?

一時的なもので

繰り返さないし

病的じゃないし(むしろ強い)

完全健忘ではないけど…

【創造】の世界は

ポジティブな解離に

満ち溢れているのでしょうね。

登場人物が勝手に動き出して

ストーリーが決まってしまったり

イタコさんのように

その人がのりうつって

演技させられたとか

いいますね。

心理療法にも

【サイコドラマ】なんてのがあって

思わず深層心理を【独白】して

気づきが起こったりします。

PTSD克服のヒントも

感じました。

寺島さんありがとう!

続きを読む