William James

1842‐1910

スエーデンボリに関心がある

生きながら霊界を見て来たという

霊的体験に基づく大量の著述が

大英博物館に👀保管されている。

神学者である父親の教育で

真に善を愛し

共感するがゆえに善を求めるような正しい人間となり

自由闊達な精神の持ち主となることを願う。

学校に行かず

7歳から3年間小学校に通って以降

大学までは学校教育を受けていない。

転居や旅行の多い子ども時代を過ごし

いろんな文化に触れ

語学も堪能

ニーチェっぽいかも

精神的苦悩を経て

画家になろうとしたのはセーフ

— 長弟は作家として大成

生理学を選んだり

— 旅行は得意のはずが船酔いや天然痘の発作などで中断

医学を選んだりして

— 不眠、消化不良、眼疾、背中の痛み、憂鬱など

善から遠ざかると調子を崩す…

— 次弟は父親と奴隷解放問題に尽力

心理学の父と称される人物になりました。

アメリカで初の心理学の講義を開始し

研究室を設けた時は生理心理学だったが

— 4年後ドイツで研究室を設立したブントは実験心理学の父

生理学だけでは

人間の精神状態を説くのに十分でないと疑問を抱きはじめ

— ユングのヌミノースのようなものを見ていた。

—— 白隠禅師のナンソの法みたいなクリスチャン・サイエンスで神経症治療も

——— 狭心症から不眠症まで

哲学に転向

— 『宗教的経験の諸相 〜人間性の研究』は宗教心理学にして臨床心理学の古典

心理学者と呼ばれることを好むようになり

心理学の実験室も後進に譲った。

意識の流れの理論は

ジョイスや夏目漱石に影響を与えたとされる。

こころを解剖せずにまとまりとして動きとして観察

「人間の意識は静的な部分の配列によって成り立つものではなく、動的なイメージや観念が流れるように連なったものである」

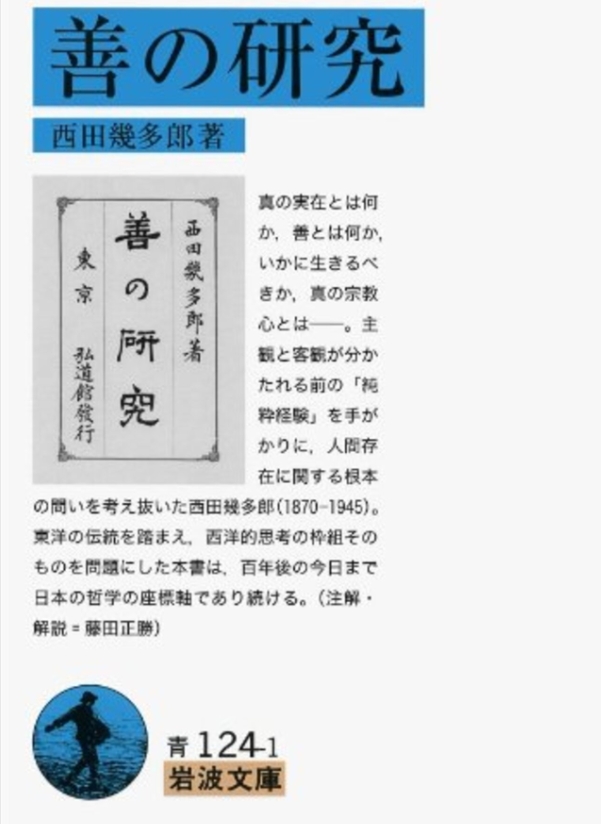

東洋に映され西田幾多郎の純粋経験論を生みました。

人魚姫がポニョになるみたいな話は

ジェイムズが心臓病で亡くなった翌年

1911年(明治44年)2月6日の出版

ジレンマを解決するものとしてのプラグマティズムの理論は

経験から生まれたものでしょう。

セルフの意向から外れるたびにPTSD症状に苦しんだ。

中立一元論は一太極二陰陽的ですね。

この流れ、まさにデリバティブ市場ですね。

常に注意を払うのは、本質的価値と時間的価値。

気がつかせてくださってありがとうございます♪

三連休明けの仕事は気が重いけど、自分に出来る事がある事に感謝しながらお弁当持って行って来まーす!

そうなんですね( ..)φメモメモ

(門外漢でちゃんと理解しているかどうかこころもとないながらにも)多分理解できていると思えるのは原理@哲学 のおかげかな(^^♪

なにもかも仕事なんだなぁと語源に思いを馳せる晩夏(感覚的にはまだまだ盛夏)🎐です。

原理は同じなんですよね。

その原理を数字で表現(デリバティブトレード)しているか、言葉で表現(精神分析あるいは力動学)するかの違いなだけなんですね。

そうやって考えると、トラウマからの回復を考える時にその時々で、何をすれば良いのかを判断する際に「本質的価値」「時間的価値」を常に考慮していれば、「今ここ(スポット価格)」の価値が、「先物価格」と同じになった時(時間価値が0になった時)のリスクは確実に回避させられているという事になりますよね。

トラウマ病患者が間違った思考判断をしてしまう時(解離言行動に移行してしまう時)にも、己の「本質的価値」と「時間価値」を把握していれば、リスク回避が出来るのだと思いました。当たり前の事なのですが、最近、50代60代の欧州在住の方々とお話をさせて頂く様になって感じている事なのです。

今朝もマンダリン美味しい😋

ありがとうございます_(_^_)_

なんだかなぁという代物ですが、イギリスではちゃんと販売禁止になっているのだとか。