1950年の今日

池田隼人蔵相は

米価問題についての答弁で

「貧乏人は麦を食え」と発言したと誇張され

「私は

所得に応じて

所得の少ない人は麦を多く食う

所得の多い人は米を食うというような

経済の原則にそったほうへ持って行きたい」

退陣に追い込まれますが

10年後

首相に就任し👀

総選挙で大勝👀

日米安保条約改定に反対する安保闘争のさなか

社会党と民社党を分裂させ

安保から経済に争点を振り替えることに成功

「国民所得倍増計画」を閣議決定し

日本を高度成長へと邁進させたそうです👀

スサノヲみたいな貴種流離譚ですね。

トラウマ昇華のサクセスストーリー型リーダー

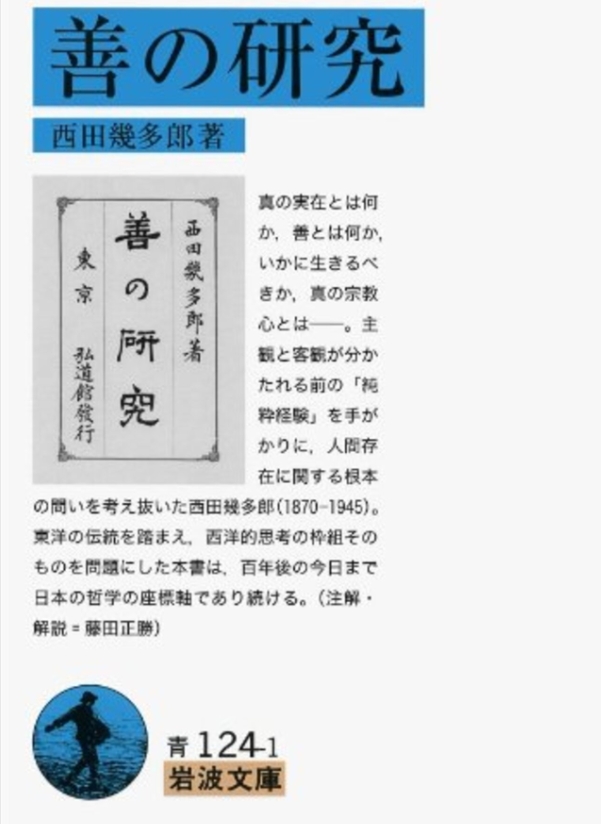

~ 最古の心理学書『古事記』・哲学の最始は西田哲学 ~

池田勇人首相が 「貧乏人は麦を喰え❗️」 と切り捨てた

#物価対策

物価高対策に「おこめ券」 高市政権が方針、既存の地方交付金拡充へ:朝日新聞 https://t.co/5Vi5cqo1iD

高市内閣は配布を「推奨」するそうだ

結局、コメの価格を将来にわたって引き下げる策がないので低所得者にバラマキでごまかすようですね

「貧乏人は麦を喰え」の令和バージョンか— 博多一推 (@K0320m_tyouryou) November 8, 2025

「貧乏人は麦を喰え」と昔の政治家が口走りましたが

近所のやまやの、イタリア産オーガニックパスタより高い値段ですよ🍝— 二拍子 (@twoclaps) November 20, 2025

似て非なる令和の米騒動の内実です。

臨床心理学も同じかな🤔

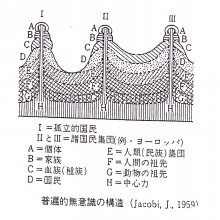

『心理療法家がみた日本のこころ』河合俊雄

日本の古来から現代に至るまでの心の在り方を心理療法家の視点から論考する。 また、時代の変化のなかで現れてきた心理的症状、メカニズムの解説も含まれている。

『赤の書』や夢、村上春樹の小説等を参照しながら日本のこころの理解を多角的に深めていく。— ときじく心理オフィス (@tokijiku_net) December 5, 2025

父親と同じことを話しているようで

これはこれで問題だが…

今は発達障害が流行っていると見る

その目はどんな夢を観る?

こんな話に聴こえるのは私だけ⁈