立夏ですね。

空には

鯉のぼりが泳いでます???

陰陽五行説の故郷

中国の

黄河の急流にある龍門という名の滝には

多くの魚が登ってきたけれども

鯉のみが登りきって

龍になったという伝説の名残です。

最初は

真鯉だけでしたが

緋鯉が加わり

今は

吹流しまで揃って

賑やかになりました。

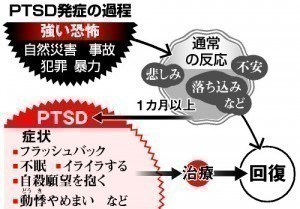

自己実現の登竜門は

PTSD治療だと思いますよ。

19:47頃

恩智~法善寺駅間で発生した

人身事故の影響で

高安~河内国分駅間の運転を見合わせています。

法善寺は

参拝客が水をかけるので

苔むしています。

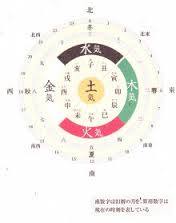

易学的にも

水生木で

よい感じですが

自殺予防には

学校での

PTSD予防教育も大事な時代になりました。

いい大学出てるのに

冴えない仕事しかして来なかったのですねと

面接官に不思議がられている主人公ですが

大人の発達障害ではなく

PTSD的な理由がありそうで

多崎つくるの焼き直しみたいに

展開します。

何者かに

怪文書がまかれるようになって

(ストーカー御用達怪文書の一例)

大学時代の親友たちと再会するよう

運命づけられ

「過去に囚われたくないなら

前に進みたいなら

全部思い出せ」と内なる声も聴こえ

躊躇していると

恋人からもきちんと向き合わなければ

つきあえないと言われます。

封印したのは

友人の死にまつわるトラウマで

考えないようにしてきたのに

10年経って追いかけてきたようです。

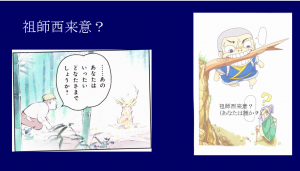

バラバラに見えても

布置というものに

気づくときが

謎解きのチャンスです。

友達と思い込んでいたのが

勘違いだったと気づけて

価値観が更新されたのはよかったとして

事故だと思っていたのが

どうも事件らしく

元刑事がしつこく追いかけてくるから

(事件にしようとして左遷されたという

これまた現実的な怖いお話)

ストレスがかかるなか

大変そうですが

PTSDを克服する時って

いつもこんな風で

余裕がなくて

百尺竿頭一歩進めよの境地なんですよね。

(ドイツより?つくる)

引退発表から

一夜明けた昨日

ソチ五輪のフリーで着用した

衣装を着けた

BOX入りリカちゃん人形と

記念切手のセット

1万2000円(税込み)の

注文や問い合わせが殺到したそうです。

スケートも素晴らしいですが

その生きざまが共感を呼び

象徴的存在となっているからでしょう。

できることをすべてやりつくし

気力がなくなったので

晴れやかな気分というのは

興味深い発言です。

気力とは

陰陽五行説の5気の「気」で

病むと病気になる「気」です。

スサノヲも偉業を終えたあとに

「清々しい」と言って

世代交代しました。

心理療法でも

治療終了時は

もう何も表現できなくなります。

リカちゃんには

いろんなコラボ商品がありますが

このリカちゃんは

ネガティブなイメージで有名になりました。

子どもたちがどんなお人形を選ぶか見れば

「象徴が使えない発達障害」って

そんなにいないのがわかると思いますよ。

季節は

二十四節気の「清明」に変わりました。

春の明るい光の中で

植物がめざめるときなので

俳句の季語は

「山笑う」です。

子どもたちも

花が咲くことを

「お花が笑った」

星がきらめくことを

「お星さまが笑った」と

言ったりしますね。

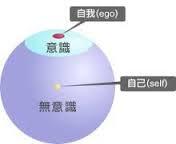

中国では

お墓参りをするそうですが

それは

集合的無意識的に

自分の立ち位置を確かめることです。

子ども銀行のお金や

紙でつくった豪邸や高級車を

燃やすところは

芸術療法的かも。

みなさんは

何を燃やしますか?

トラウマエピソードは

(松田聖子にはない

昭和のアイドルの聖痕)

ネットを少し読めば明らかなので

PTSDでしょうが

唐辛子依存症については

前記事にヒントがあるかもしれないと思いました。

要するに

無意識的に

烏の真似をしているわけです。

象徴が使えているのですが

ユング心理学で中途半端に解釈すると

雅子さまの被害のように

適応障害とかわがままとか

発達障害ということになってしまい

薬物療法や

行動療法を受けても

限界があるみたいです。

拒食症患者さんの証言も多いですよ。

こんな方法で治るはずがないです。

痩せると

整形みたいに

みな似てきますね。

息子さんが拒食症で亡くなり

その悲しみのPTSD予防中に

克服法を考え

広告塔になるために

(目立たないと聞いてもらえませんから)

滅私の覚悟で

白塗りスタイルを選択されたそうです。

それとは別に

見かけではない部分で

(原理的に)

似てくる場合もありますね。

DSMより

科学的な思考法があります。

今日は

彼岸の中日ですね。

春分なんて言葉が出て来る

おおもとの

陰陽五行説では

春はとても大事です。

なので

しつこく

春のお祭りを繰り返す

日本民族です。

(私はこのパンは食べませんよ?)

新春行事なんかは

寒すぎて実感がありませんが

お水取りが終わり

春分のお祭りともなると

桜?の季節もすぐそこです。

かつては

どこでも

烏祭りがあったそうですが

烏に供物を食べさせて

五穀豊穣を占う神社は

今でもあります。

実際は

烏には

7日間ほど断食させてあるので

食べるに決まっているのだそうです。

なぜ烏に米や餅を食べさせるかというと

春(木気)が元気になるには

金気が邪魔なので

(金剋木)

金気の象徴である米・餅(固くて丸く白いのは金気の属性)を

烏(火の象徴太陽のなかに八咫烏がいる)に

退治して貰えば

「火剋金」になるという話らしいです。

その際

唐辛子入りなら最強だそうですよ。

(辛味=金気)

ご先祖さまたちって

ほんと理屈っぽいですね。

それはそうとして

(ここを間違うと

PTSDが

象徴が使えない発達障害になっちゃうから大事だけど)

ヨーガで動物の真似をするように

神の遣い

烏の真似をして

断食すると

判断が冴えるかもですね。

愛子さまの断食も

正しく遂行されますよう

お祈り申し上げております✨

今年も

古都に春を呼ぶ

奈良・東大寺二月堂の

修二会(お水取り)が

本行入りしました。

奈良時代から

2月に

(旧暦で少しズレますが)

二月堂で

修二会が

途絶えることなく続き

今年は1266回目です。

2の強調は

「火」なので

火祭りですが

11人の僧が

本尊の十一面観音の前で行うのは

3プラス8(3プラス5)で

水の強調です。

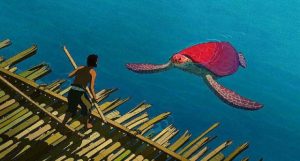

水と火のコラボは『崖の上のポニョ』にも見られます。

一即多 多即一は華厳経の大一原則です。

ジブリの息がかかると

亀も赤くなりますよ。

お水取りは、15日未明まで続きます。

窮屈でしょうが

頑張っています?✨

こういうのが「勉強」の語源なんですよね。

自分以外のものの立場になってみる経験は

大事ですから

このおじいさんは

農作業に使った鍬(くわ)さんを労い

お話しています。

他者(外界)の中に自分を映し出すことが

自分との出会いになるんですよね。

森友学園は

日本発の神道の小学校を無断標榜し

天皇陛下まで勝手に担ぎ出しているそうですが

象徴としてのお勤めの大変さは

校長先生自らが

一度

お雛さまにでもなって

考えて見たらどうでしょう。

子どもたちへの

洗脳はいけませんね。

象徴が使えず

主体性のない発達障害と誤診される

二次被害も待ち受けているのですよ。