利休忌が過ぎ

現代の茶道を完成させた茶聖

本日は隠元忌です。

日本でのお煎茶の開祖

江戸時代前期に渡来した

中国明代の禅僧で

アフリカでキリンを見せてあげると言うと

中国にもいるからいいよと言ったとか。

中華(世界の中心)の意味がよく伝わるepisodeです。

そういう国を相手にしているという意識の欠如は致命的かも

大事なときに出てくる麒麟ですね。

日本黄檗(おうばく)宗の開祖です。

故郷と同じ黄檗山萬福寺

源氏物語で知られるウジウジの辺境

宇治市に似合わない中国風で親しみのあるお寺☯

禅と言えば

臨済宗と曹洞宗で

最初は

臨済正宗と称していたけれども

双方に多大な影響を与えました。

もう一人の尽力者が

中国僧の道者超元とは奇遇

曹洞宗の開祖は中国帰りの道元

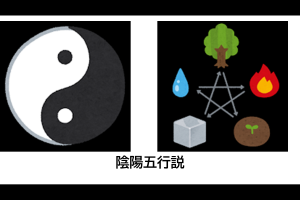

禅も一太極二陰陽の構図です。

まもなく

シルクロードの隠れた元が明らかに