なぜ「蚊」なのかということですが…

まずは

羽音の「ブン」ということからというのがわかりやすいですが

中国では

「蚊」「文」も「ウェン」と読み

「文」には「こまやかな」という意味があるそうです。

「蚊の鳴くような」というのはそこから派生したイメージでしょうか。

― 哀れ蚊@初秋 擁護等 共感的な日本人?

最初に中国で羽音を聴いた沖縄人さんらー(三郎)は

― 感性によっては鈴虫より繊細?!

お土産に持って帰ろうとするほど

― 箱に入れて海を渡らせた。

「きれいな音色」と感じたそうです。

蚊に襲撃されるようになった人々から襲撃されるように…(>_<)

生駒山@奈良県 にも

朝鮮半島から

渡来人と共に

馬(駒)がたくさんやってきた土地

― 日本に馬はいなかった。

―― さんらーの蚊のように船旅で瀕死になりながら定着した馬の末裔

せっかく幽閉した

箱(檻)に入れた。

吸血鬼のような王さまを

戦が得意というイメージが

「人間の生き血を吸うことが好きな」王さまとなった。

油断して逃がしてしまったら

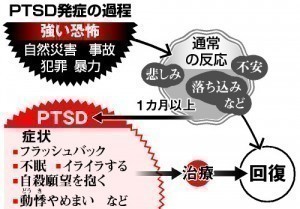

トラウマみたいなものかな🤔

もういいだろうと思って戸を開けると

抑圧されたものがそのまま出てくる。

幾万の蚊だったという伝説があります。

殺戮された亡霊のイメージ?

新羅の王さま文武王と

― 武烈王の長子

ブンブンとうるさいイメージが

一即多になっているのが日本の神話らしい

― 新羅の王が馬飼いとして天皇に仕えたという記録はあるが真偽は不明

―― 馬も渡来人も生駒にいたが融合し過ぎる無意識イメージ

京都でも

荒くれものが

酒呑童子

死後

悪行の限りをつくしたので

天皇の命で成敗された。

蚊になったという伝説があります。

竹藪に投げ捨てられた頭が

― お墓はなく人間もこれがフツーの時代

妄念で蚊となった。

蚊が人を刺すのは酒呑童子の祟りとのこと

酒呑童子は

2度追放されたそうですが

一度目は陰陽五行説

― 鬼門に延暦寺をつくったので住めなくなった。

二度目は仏教(弘法大師)による呪術

― シャーマン界のスーパースター

弘法大師は

蚊を封じることもできたそうです。

弘法大師を泊めてあげなかった周辺の民家には蚊がいるが

蚊帳もないので恐縮しながら泊めた貧しい家の人は

安らかに寝ることができるようになった。

― 仙人になし🍐をあげた話@中国 モチーフ

蚊1つとっても

投影されやすい蚊弱い?対象

人間が連想することは

自分(日本人の感性)語り

時空を超えてなんとなく似てますよね。

妄想も自由にはできない。

じゃんけん@陰陽五行説 と一緒

デタラメにも程(法則)📏がある。

![Amazon.co.jp: 生きていてもいいですか [12" Analog LP Record]](https://msp.c.yimg.jp/images/v2/FUTi93tXq405grZVGgDqG2E-Sg2-7FDTZANwvnBP0L8fCu8JH5BxSVL3lAhv-slsG9yCQgzmLL8upffHzTtvtNGe95K8sPpIcbmp_CZeymgUxapc7-YL6hlh9FImgjOn4AxX0e8sKbTtgRehvtaZpAjtG1iyjR2V2VCzPQnAuCdnbM-WuGyOgTcO5ACirm-vFIkidK0MTBYvThi77_M9AKvBAWtQBW-LihClCT8fZ7iEIwwBFPXRcHYaVPvfo0OQ/81iZLYSeB3L._UF10001000_QL80_.jpg?errorImage=false)