15日

午後10時40分頃

自宅マンションで

同居していた男性(50)の腹部を包丁で刺して

殺害しようとした

16日になれば

別人のような解釈となり

「うっぷんがたまっていた。殺すつもりはなかった」

川崎市の女性調理師(43)が

直後にいつもの人格にもどり110番通報

現行犯逮捕されました。

調理師なのに包丁🔪とは

心身障害由来となると欠格次項になるのかな。

PTSD治療が成功しないと復職できませんね。

解離すると一番してはいけないことをするという

定義そのままです。

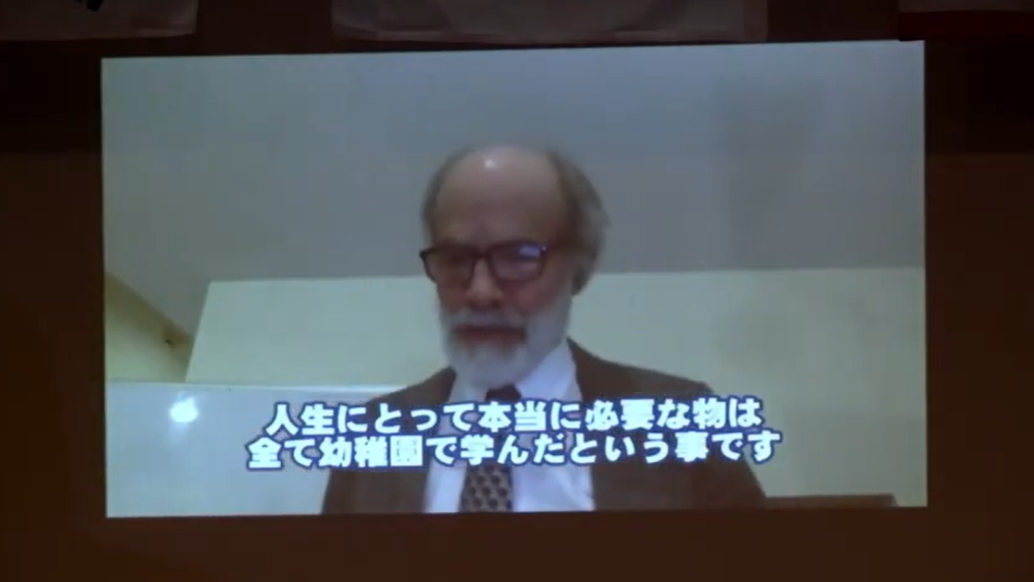

幼稚園で習ったはずですが

“Running with Scissors”・・・”ハサミを持って走る”は

危ないことをする時によく使われる比喩らしい。

![DMM.com [ハサミを持って突っ走る] DVDレンタル](https://msp.c.yimg.jp/images/v2/FUTi93tXq405grZVGgDqG2iKk21yfwbEKmT7hy3xg0pSrc1Yz6TlnvOO2-0sxC9LWDbzJyzDgM6CJMVNZpLMRiAH6Bb-l5V9M2Xi7OLaOPrPey4iBq80rrHYXVJ_leE_YAqi9u3t9sFIjhUqwiqA7-IsG3dfERKx424Fh4_pq77A79FmFWexektPoWp92fecZz7HhJoBnUv-ooF8dwyTVLJxVnBYt4_9J5mpcWI7EBg=/n_606rdd40861rpl.jpg?errorImage=false)

ハサミを持って突っ走りたくなるような

主人公の少年の置かれた環境は悲惨

コメディなのに殆ど笑えず

どういう視座で見てよいのか戸惑う設定

身の上の人は少なくなく

登場人物がみな

苛立ち、恐れ、泣き叫びたいのを

必死に我慢して取り繕うことで

疲弊しきり

いつかスーパーマンが現れて現状がよくなることを願うものの

(期待の星 得て公🐒(別名公認心理師)は

いつ複雑性PTSD治療を

保険適応で標準のものとするのでしょう?)

状況はよくなったり再び悪くなったりを繰り返す。

精神病棟のようだという指摘もある。

母親は

精神分析医の治療を受けるほどです。

ヤブ医者で

入院食はドッグフードという虐待環境は

風刺ですね。

それらしく見えます。

恰好だけフロイト

結局スーパーマンは現れなかったけれど

現状は悲惨なまま

美容師になりたかった少年は

トラウマとハサミは使いよう

殺人者になるか自己実現するか野良患者になるか

作家になったそうです。

少年=著者

当事者研究ですね。