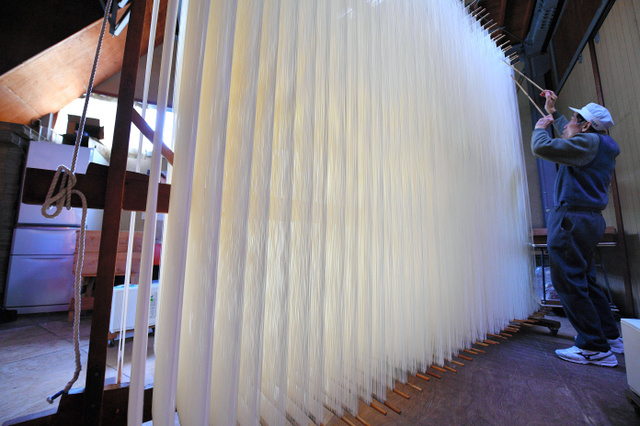

今年も

古都に春を呼ぶ

奈良・東大寺二月堂の

修二会(お水取り)が

本行入りしました。

奈良時代から

2月に

(旧暦で少しズレますが)

二月堂で

修二会が

途絶えることなく続き

今年は1266回目です。

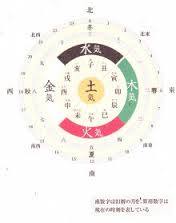

2の強調は

「火」なので

火祭りですが

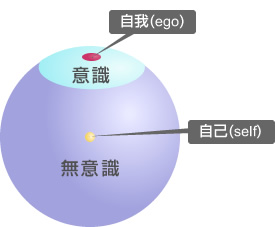

11人の僧が

本尊の十一面観音の前で行うのは

3プラス8(3プラス5)で

水の強調です。

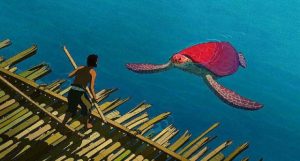

水と火のコラボは『崖の上のポニョ』にも見られます。

一即多 多即一は華厳経の大一原則です。

ジブリの息がかかると

亀も赤くなりますよ。

お水取りは、15日未明まで続きます。