痛みには

いろんな原因があるようですが

窮極のところ…

病院に行ってもわからない。

ならば

病院では治らない。

ジブリの新作の少年の頭痛は

最初に書きますがこれこそが一般です。

ちょっと特殊です。

石で殴ったものなので

痛かったでしょうし

往診してもらい

おばあちゃんたちに看護してもらってもいますが

痛いとは一度も言わなくて

最後に

ジブリワールドの旅のあと

「この傷は自分でつけました。

僕の悪意の印です」と言いました。

自傷行為はしかたなくしてしまうものなので

解離行動

魂の方が痛いのでスッとする。

― 病院で治らないモノが治るように感じる。

― ― ある種の魔法

ブロック注射より効くので依存症になる。

自傷行為を繰り返す人が罪人というわけではないですが

でもこじらせると…

ベンゾ地獄のように逃げ場がない…

これが言えるまでの物語なので ⇒ 傷が癒える

『君たちはどう生きるか』について

自分なりに納得できる答えをつかみ

自分と世界を肯定できる意志が生まれた。

石はきっかけとして無意識が投げたもの。

― 心的外傷を墓標に閉じ込めることは実は相当な罪悪

目にはみえないけど

常識にまぎれて悪意に見えない。

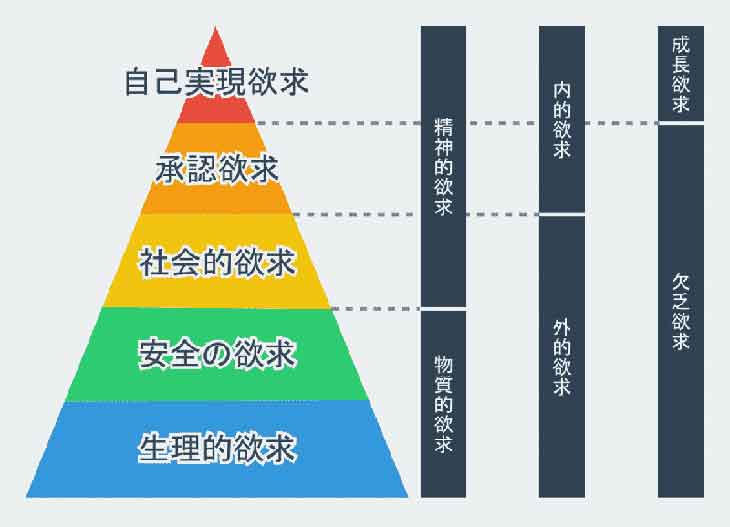

自己実現を阻害する

不思議に答えがある。

― 思議できない。

― ― 常識・論理の外のはなし

悪いもののことなのでしょう。

影(シャドウ)のアオサギも

誰のこころにもあるものですよ。

醜いうそつき詐欺師のように描かれているし

糞だらけのインコや

正法眼蔵@道元 は人間のことを臭皮袋と書いている。

無個性で天才を殺害しようとする烏合の衆

おばあちゃんも欲張りで

(物のない時代なので)煙草や缶詰で簡単にネゴシエーション

子どもといえばいじめっ子みたいな

毛色の違う子は即集団いじめ

悪意がことさら強調されて

人類はそこまで悪くないです💦

表現されています。

純粋経験に対する悪なのでしょう。

善 = 自己実現

君たちはどう生きるか⁉

個性化の過程@自己実現 を生きる。

純粋経験とは何か⁉

それは少年が経験した

『十牛図』のような地下世界でしょう。

アニメでしか描けない。

動☯静

動☯静

大人の発達障害?

大人の発達障害?